登录 / 注册

登录 / 注册

-

![]()

十年来我国基础设施发展取得哪些成就?发改委权威解读 26日上午,国家发展改革委召开新闻发布会,介绍重大基础设施建设有关情况。会上,国家发展改革委基础司司长郑剑介绍了十年来我国基础设施发展取得的成就。设施网络化水平不断提高规模优势凸显,到2021年底,我国综合交通网总里程突破600万公里,220千伏及以上输电线路84.3万公里,光缆线路总长度达到5481万公里,分别相当于10年前的1.3倍、1.7倍和3.7倍,水库总库容达到9035亿立方米,形成了超大规模网络,高铁、高速公路、电网、4G网络规模等长期稳居世界第一。布局更加均衡,现代化基础设施网络体系不断完善,在中西部地区、城乡区域间、沿海沿边沿江布局更加合理。川藏铁路开工建设,和田至若羌铁路开通运行,中西部铁路营业里程达到全国比重的60%;西藏墨脱公路通车标志着我国实现县县通公路,西部地区和边境地区道路、电力、通讯设施不断加强,极大改善了边境生产生活条件。结构日趋合理,高铁、高速公路、特高压输电线路、5G网络快速发展,高标准高品质基础设施比例不断提高。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的清洁能源基地加快建设,新能源装机和发电量比重不断提升,有力促进碳达峰碳中和目标实现。基础性网络不断拓展提升,农村公路10年间净增90多万公里,农村供电网络不断优化提升,2015年消除了无电人口。服务质量能力持续提升网络覆盖广,高速铁路对百万人口以上城市覆盖率超过95%,高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过98%,民用运输机场覆盖92%左右的地级市,具备条件的建制村实现通硬化路、通宽带、直接通邮,农村自来水普及率提高到84%左右,4G、5G用户普及率达到87%左右。服务质量高,动车组旅客发送量占比达到73.6%,民航航班正常率较十年前提升了13.2个百分点,快递日处理接近3亿件,城市供水普及率、燃气普及率、污水处理率等接近100%,具备条件的建制村百分之百通了客车,农村电网供电可靠率达到99.8%。保障能力强。我国铁路、公路等客货运输量、港口吞吐量、发电量长期稳居世界第一位,西电东送电力流接近3亿千瓦。南水北调工程东中线调水突破500亿立方米,直接受益人口超过1亿。2021年底移动电话用户数、互联网上网人数分别达到16.4亿和10.3亿,相当于10年前的1.7倍和2倍。创新驱动能力显著增强工程技术实力充分展现。基础设施工程建筑和技术创新水平不断进步。高速铁路、大跨度桥梁、特高压输电、三代核电、特大型水利工程、新一代移动通信、工业互联网等领域实现跨越发展,离岸深水港、大型机场工程等建造技术迈入世界先进或领先行列。重大标志性工程不断涌现。港珠澳大桥、北京大兴国际机场、南水北调东中线等国家重大工程竣工投运,建成全球第一条量子保密通信骨干线路“京沪干线”,全球电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的吉泉(昌吉-古泉)±1100千伏直流输电工程顺利投产,中国天眼、全超导托卡马克装置、上海光源等实现世界领跑,彰显了民族精神和现代水平的大国工匠风范。融合协同发展加快推进基础设施协同发展取得新进展。综合立体交通网络整体效率不断提升,枢纽换乘换装效率进一步提高,枢纽机场接入轨道交通比例达到71.4%,铁路线路深入码头前沿,铁水、铁海、公铁、空铁联运规模不断提高。交通与新能源发展有效融合,国家高速公路服务区充电桩、高铁和机场枢纽光伏发电设施加快建设。传统与新型基础设施加速融合。京张高铁开启了中国智能铁路新时代,高速公路实现“一张网”运行,全国10余座自动化码头建成投运,数字航道基本覆盖长江、西江干线,234个机场实现了“无纸化”便捷出行。坚强智能电网加快建设。现代化治理体系加快构建基础设施市场化改革持续深化。国铁企业完成了公司制改造,国家石油天然气管网公司成立,电力竞争性业务有序放开,电网企业更加聚焦主业。基础设施领域统一开放、竞争有序的市场体系加快建立。投融资机制创新取得积极进展。基础设施规划体系更加完善,规划实施坚持分层分类建设,财政投入不断加大,政策性开发性金融工具充分发挥作用,政府与社会资本合作模式规范发展,资产资本化股权化证券化改革深入推进,基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点取得突破、累计募集规模超过360亿元。郑剑表示,总体看,实现跨越式发展的同时,我国基础设施建设在实践探索中逐步形成符合国情实际和时代要求的发展经验:一是始终坚持发挥社会主义制度的优越性,统筹优势资源整体推进,集中力量办大事。二是始终坚持以人民为中心的发展思想,不断提高发展质量和效益,惠及广大人民群众。三是始终坚持适度超前的发展原则,不断强化支撑引领作用。四是始终坚持改革创新的发展路径,持续推动体制改革,更加注重自主研发和引进、吸收、集成创新。 转自:中宏网

2022-09-28 -

![]()

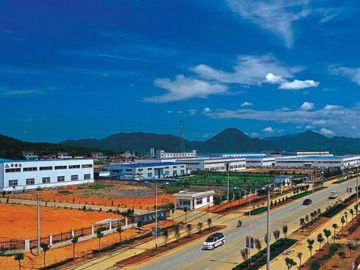

总数达173家 十年来国家高新区为创新发展贡献“高新力量” 诞生大量前沿创新成果,持续构建创新引领、协同发展的现代化产业体系……科技部14日召开新闻发布会,介绍十年来国家高新区总体发展情况,截至目前,国家高新区总数达173家,较2012年增加84家,为创新发展贡献了“高新力量”。“十年来,国家高新区深入实施创新驱动发展战略,在促进发展方式转变、推动高质量发展中充分发挥示范引领作用,持续支撑国民经济健康良性发展。”科技部火炬中心副主任李有平介绍,国家高新区园区生产总值从2012年的5.4万亿元增长至2021年的15.3万亿元。2021年,国家高新区以全国2.5%的建设用地创造了13.4%的国内生产总值。十年来,国家高新区在量子信息、高速铁路、北斗导航、国产大飞机、5G通信等国家战略性领域取得重大突破,参与蛟龙号研制、神舟十四号发射、新冠疫苗研发等一系列国家重大科技任务。第一枚人工智能芯片、第一颗量子通信卫星等许多第一,均诞生在国家高新区。中关村新一代信息技术、武汉东湖光电子、张江集成电路、天津风能产业……一张张“创新名片”闪耀神州。“今年1至7月,国家高新区实现工业生产总值17.5万亿元,同比增长8.1%;营业收入27.4万亿元,同比增长7.1%;出口总额2.8万亿元,同比增长8.6%;固定资产投资3.1万亿元,同比增长10.1%,表现出较强的抗风险能力和逆势增长势头。”科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜说。据介绍,到“十四五”末,国家高新区数量将达到220家左右,实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。下一步,科技部将推动国家高新区坚持“又高又新”的发展要求,围绕全年发展目标,以重大项目为抓手、以服务科技企业为重点、以金融支持为保障,加强各类资源的统筹协调,加快科技政策扎实落地。 转自:新华社

2022-09-19 -

![]()

近260万亿元!十年间国资国企资产总额增长2.6倍 中共中央宣传部17日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会,聚焦新时代国资国企改革发展情况。国务院国资委副主任翁杰明介绍,党的十八大以来的十年,是中国特色现代企业制度成熟定型的十年,是国有企业发展最全面、活力效率提升最显著、布局结构优化最明显的十年。十年来,国有企业改革发展的成就为新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革作出了重要贡献。国资系统监管企业总资产达259.3万亿元翁杰明介绍,截至2021年底,全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元,比2012年底增长2.6倍,年均增长15.4%。2012年至2021年,全国国资系统监管企业累计实现增加值111.4万亿元,年均增长9%,超过GDP年均增速2.3个百分点。其中,截至2021年底,中央企业资产总额为75.6万亿元,比2012年底增长了141.1%。2012年至2021年,中央企业累计实现利润总额达到15.7万亿元,年均增长8%。与此同时,2021年中央企业万元产值综合能耗比2012年下降约33%。“2021年进入世界500强的国有企业从2012年的65家增长到96家,在船舶、钢铁、能源、建筑、水运、装备制造等领域打造了一批具有较强竞争力的行业领军企业。”翁杰明指出,过去十年,国有企业在建设世界一流企业方面迈出了实质性步伐。社会贡献方面,十年来,中央企业累计上交税费18.2万亿元,上交国有资本收益1.3万亿元,向社保基金划转国有资本1.2万亿元。落实国家助企纾困政策,通过降电价、降气价、降资费、降路费、降房租,有力缓解产业链中小企业经营压力。过去十年,国有经济战略支撑作用充分发挥,积极服务京津冀、长三角、粤港澳等区域重大战略,扎实推进央地合作,党的十八大以来签约项目3849个,参与雄安新区项目超过900个。完成26组47家央企重组引入社会资本超2.5万亿元谈到央企重组这一话题时,翁杰明介绍,党的十八大以来,国有经济布局优化和结构调整取得明显成效,先后完成了26组47家中央企业的重组,并且根据国家战略和行业发展的需要,新组建、接收国家管网集团、中国星网等9家中央企业,中央企业数量从十年前117家调整至97家。另一方面,2013年以来,国有企业改制重组引入各类社会资本超过2.5万亿元,目前中央企业和地方国有企业混合所有制企业户数占比分别超过了70%和54%,一大批企业以混促改,完善公司治理,提高规范运作水平,深度转换机制,活力和效率显著提高。“下一步,国资委将继续以深化供给侧结构性改革为主线,围绕建设世界一流企业目标,持续深入推进战略性重组和专业化整合。”翁杰明表示,在总体方向上,未来将更加注重整体谋划、重点推动;在推进方式上,将更加注重坚持市场化、法治化;在实施效果上,将更加注重发挥重组整合协同效应,确保实现“1+1>2”的重组整合目标。央企十年累计投入研发经费6.2万亿元“在推进高水平科技自立自强上,国有企业发挥了国家队作用。”翁杰明说。十年来,中央企业聚焦自主可控,大力开展关键核心技术攻关,有效填补多领域空白,集成电路、5G通信、高速铁路、大飞机、发动机、工业母机、能源电力等领域受制于人的问题得到不同程度缓解。科技成果方面,央企取得了以载人航天、探月工程、深海探测、北斗导航、5G应用、国产航母等为代表的一批具有世界先进水平的重大成果,建成了港珠澳大桥、白鹤滩水电站、深海一号油气田、华龙一号核电机组、石岛湾高温气冷堆核电站示范工程等一批标志性重大工程,极大振奋了中华民族自信自强的志气、骨气、底气。据介绍,十年来,中央企业建成了700多个国家级研发平台,7个创新联合体,累计投入研发经费6.2万亿元,年均增速超过10%。2021年底,拥有研发人员107万人,比2012年底增长53%,拥有两院院士241名,约占全国院士总数的1/7。“中央企业有70%以上搭建了高水平工业互联网平台,40%以上设立了人工智能技术研发机构,推动柔性生产、实时制造等先进生产方式加快落地。”国资委秘书长彭华岗介绍,国有企业在新兴产业的投入从2017年不足7000亿元到2021年超过1.3万亿元,年均增速超过20%。新型基础设施布局方面,彭华岗介绍,近70家中央企业超过700户的子企业在新基建领域加大布局,2021年投资超过4000亿元,“十四五”期间规划投资项目1300多个,总投资超过10万亿元。 转自:上海证券报

2022-06-20 -

加快建设交通强国、努力当好中国现代化开路先锋 ——“中国这十年”系列主题新闻发布会聚焦新时代加快建设交通强国的进展与成效建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群,航空海运通达全球,铁路、公路、水运、民航客货周转量、港口货物吞吐量、邮政快递业务量等主要指标连续多年位居世界前列,有力服务打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略实施,疫情期间全力保障产业链供应链稳定畅通……交通基础设施是我们党执政兴国的重要基础。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国交通基础设施建设取得了举世瞩目的成就。中共中央宣传部10日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会第七场,聚焦新时代加快建设交通强国的进展与成效。综合立体交通网络加快完善这十年,铁路、公路增加里程约110万公里;全国内河航道通航里程12.8万公里,拥有生产用码头泊位20867个;新建、迁建运输机场82个,机场总数达到250个;拥有邮政快递营业网点41.3万处……一大批重大交通基础设施建成运行,有力保障了我国经济运行的稳定,服务支撑国家战略能力不断增强,促进区域协调发展水平不断提升,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈……“海陆空”三位一体通道愈发畅通,助力更美好的中国经济社会发展前景。“目前,按照适度超前的原则,我们正在加快川藏铁路及公路配套工程,出疆入藏大通道、西部陆海新通道(平陆)运河工程、小洋山北侧集装箱码头、宁波舟山港航设施及综合交通枢纽等一大批战略性重大工程项目,为稳投资、扩内需、带就业、保民生,筑牢国民经济宏观大盘提供支撑保障。”交通运输部副部长徐成光说。科技创新成果日新月异交通运输是现代科技的产物,中国高铁、中国港、中国快递……一张张靓丽的“中国名片”,见证着我国交通运输领域一项项重要科技创新成果生根、发芽的过程。中国铁路跑出中国速度——京张高铁在世界上第一次实现了时速350公里自动驾驶商业运营,时速600公里高速磁浮交通系统、时速400公里可变轨距高速动车组、时速350公里高铁货运动车组成功下线。国家铁路局副局长安路生介绍,中国铁路总体技术水平迈入世界先进行列,高速、高原、高寒、重载铁路技术在世界处于领先地位,形成了具有独立自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。中国民航赋能智慧建设——全国234家机场实现“无纸化”便捷出行,40家千万级机场开通“易安检”服务,安检通行效率提升30%,行李跟踪系统实现了射频识别“串线成网”。民航局副局长董志毅表示,将把智慧民航建设作为行业“十四五”时期发展的主线,以“智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管”为四大核心抓手,推动5G、北斗、大数据、人工智能等数字产业在民航的应用,建成“透彻感知、泛在互联、智能协同、开放共享”的智慧民航体系。中国邮政促进融合发展——与现代农业融合发展,培育邮政服务农特产品进城“一市一品”项目超过1000个,年业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目100个;与制造业融合发展,形成入厂物流、仓配一体化等模式,供应链服务能力逐步增强;与电商融合发展,年支撑实物商品网上零售额超过10万亿元,成为商品流通的加速器、服务电商用户的主渠道。国家邮政局副局长戴应军表示,邮政体系在服务生产、促进消费、畅通循环方面发挥了积极作用,为产业融合发展提供高效衔接。新一轮科技革命如火如荼,新一轮产业变革方兴未艾。“加快交通设施数字转型智能升级,强化绿色交通基础设施建设,推进交通设施与能源、水利、信息等设施深度融合发展。”徐成光说。人民群众获得感不断提升交通物流事关国计民生,一头连着生产,一头连着消费,和每个人都息息相关。十年发展,我国综合交通服务能力大幅提高。截至2021年底,高铁旅客发送量达25.3亿人次,是2012年的5倍,通达93%的50万人口以上城市;公路网密度达到每百平方公里55公里,比2012年增长24.6%;全国机场总设计容量超过14亿人次,设施容量紧缺问题得到有效缓解;邮路总长度(单程)超过1000万公里,快递服务网络总长度(单程)超过4000万公里,基本构建了覆盖全国、深入乡村、通达世界的邮政快递网络……“‘人享其行、物畅其流’初步实现,交通运输成为人民群众获得感最强的领域之一。一个流动的中国正彰显出繁荣昌盛的活力。”徐成光说。作为经济社会的先行官,现代化的开路先锋,交通运输在促进经济社会发展、解决发展不平衡等方面发挥着重要作用,“小康路上不让任何一地因交通而掉队”。一组数据生动体现交通运输服务成效——十年来累计新建改建农村公路约253万公里,解决1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题,农村公路总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里。中西部机场旅客吞吐量占全行业比例从2012年的36.5%增长到2021年的45.2%;在脱贫地区新建运输机场47个,航空服务对脱贫地区的人口覆盖率达83.6%。“十二五”时期完成8840个空白乡镇邮政局所补建任务,“十三五”末期全国建制村全部实现直接通邮;快递网点目前基本实现乡镇全覆盖,建制村快递服务覆盖率超过80%,年人均快递量近77件……“党的十八大以来,交通运输行业坚持以人民为中心的发展思想,始终把服务经济发展和民生改善作为主攻方向,努力建设人民满意交通。”徐成光说。 转自:新华社

2022-06-13